“今天,緬懷李昌道先生‘愛國愛社的一生’、‘為國為民的一生’、‘無私奉獻的一生’,追憶他曾經(jīng)走過的不平凡法律人生,感恩與先生的相遇、相識和相知,他的高尚品格和奉獻精神永遠鼓舞著我們不斷前行。”

這是徐靜琳教授對李昌道先生的深情回憶,也再現(xiàn)了我們心目中昌道先生可敬可親的形象。

李昌道先生是我敬仰的學長。他一生以教師為業(yè),以治學為本,無論在從政崗位還是身居要職,無不展現(xiàn)了其謙虛、勤奮、嚴謹和博學的學者本色。

我與李昌道先生相識于20世紀80年代,1982年改革開放后舉辦的外國法制史第一屆年會上。作為文革后首批畢業(yè)的大學生,我剛剛走出學堂,是第一次參加全國性的學術會議。跟隨西南政法學院林向榮教授來到武漢大學,見識了不少學界大家,如陳盛清、潘漢典、林榕年、徐軼民先生等。當時學術界如沐春風,老少學人歡聚一堂,個個意氣風發(fā)。無論在會上還是會下,復旦大學的李先生像其他與會者一樣,侃侃而談,爭相發(fā)表高見,大家都看到了中國法學發(fā)展和法治建設的希望。初出茅廬的我,一切還在學習之中,而李先生在比較法學領域的研究已有了相當?shù)姆e累,其論著《美國憲法史稿》《美國憲法縱橫論》成為當時美國憲政研究的代表作。

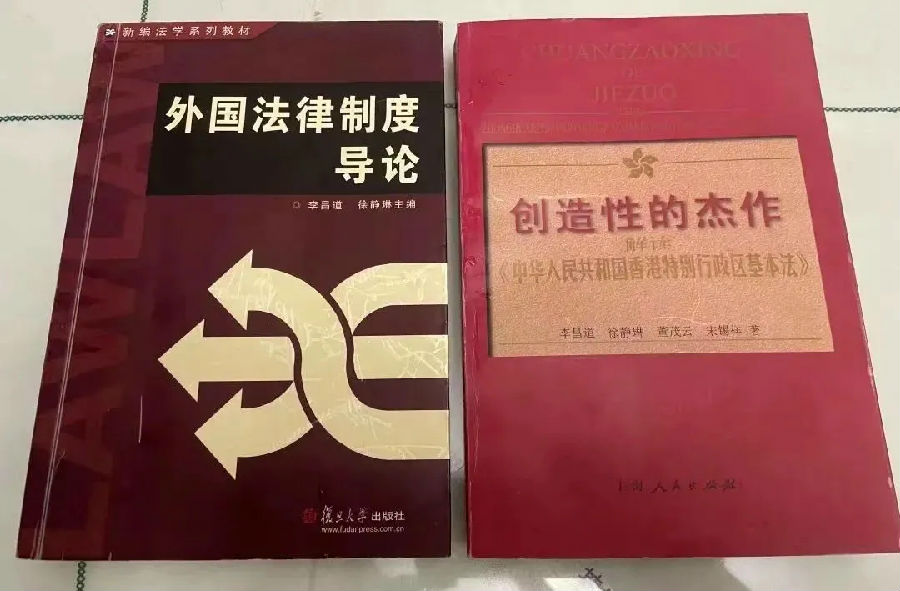

我向李昌道先生學習和交流最多的領域,還是在“一國兩制理論和實踐”的研究方面。由于比較法的學術基礎,可以說,我們成為國內最早涉足“一國兩制”理論和港澳基本法的學者之一。記得1987年李先生接受重任,將赴香港新華社參與《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》制定和研究工作,臨行前專門與我聯(lián)系,探討香港問題及法治的背景。實際上我那時還未去過香港,但之前與同仁通過查閱資料寫了本《香港法簡論》,從這一件小事,足見李先生不恥下問的謙虛和好學。李先生在香港期間,結交港人,研究港情,很快融入香港社會,在香港報刊上發(fā)表了多篇文章,其犀利的分析、精辟的觀點,震動了香港法律界。在港短短幾年時間,先后出版了多部作品:《香港法制漫談》《30常用香港法例新解》《香港基本法透視》。

1990年,香港基本法頒布后,李昌道先生從香港回來,立即投入了迎接香港回歸的法制準備工作。李先生組織和帶領上海中青年學者,先后出版了《香港政制和法制》《香港法律實用全書》《香港政制體制研究》等著作,在相當程度上為宣傳香港和填補國內對香港法治研究的空白作出了貢獻。在香港回歸前后,李先生主要開展了兩方面工作:一方面,深入推進香港基本法的理論研究,如《教師認識基本法》(香港特別行政區(qū)預委會委托香港浸會大學的項目,由華東師范大學主持)、《創(chuàng)造性的杰作——解讀中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》等,為基本法的教學和研究提供了扎實的文獻資料;另一方面,為駐港部隊和上海各界宣講和普及香港基本法達八十多場,發(fā)揮了積極的社會效應。我也有幸參與了上述著作的撰寫和社會宣講,從中領略大師的風貌,感受豐富的法治內涵,同時也獲得了社會歷練。

1998年,由于李昌道先生的引薦,我成為陳小玲女士創(chuàng)辦的香港法律教育信托基金的訪港學者,能夠深入香港實地,觀察香港法治,為后來的獨立研究作了很好的鋪墊。2005年,我發(fā)表專著《演進中的香港法》,李先生欣然作序,他在序文的結尾說:“香港回歸后,研究香港法熱潮似乎已消退,但應當認識到,香港回歸后,還有更多的理論和實務問題亟待研究和解決,需要兩地法律界和司法界同仁研究和溝通。‘一國兩制’也對中國社會主義法學提出了許多挑戰(zhàn)性課題。”今天細細品味,先生可謂深思熟慮,高瞻遠矚。

學習李昌道先生的學術思想及方法,我認為其精髓就是,運用法學原理思考社會問題,學以致用,為社會服務。從李先生各個歷史階段的學術研究和參政議政的成果來看,理論聯(lián)系實際,跳出純學術的思維來研究社會問題,是其旺盛的學術生命力所在。從李先生身上,我不只看到了一個學者求真務實、不斷創(chuàng)新的科學精神,更看到了一個法律人的社會責任。也正是如此,李先生運用法學原理,在參政議政上提出了諸多真知灼見。通過他的言傳身教,我認為,從李先生身上汲取的不只是學養(yǎng)和精神,還有良好的學習方法。學以致用的研究思維和基本方法,這在我后來承擔的基本法課題研究中十分受用。

“一國兩制”是一項開創(chuàng)性事業(yè),不僅解決歷史遺留問題,也是中國發(fā)展的基本國策。香港回歸已有24年,“一國兩制”實踐取得了令人矚目的成就,也遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。如何豐富和完善“一國兩制”2.0版,需要我們不斷探索。已步入耄耋之年的李昌道先生,依然思維敏捷、堅持探索。前幾年,李先生在復旦期間,就香港發(fā)生的一些案例,我們常常會交流和切磋意見。2019年初,李先生送了我一套珍藏多年的資料(香港基本法起草小組對條文的討論意見),叮囑我研究基本法一定要理解立法背景,了解每個條文形成時的爭議意見,牢記“一國兩制”方針政策的初心。疫情期間,李先生心系祖國,每次通電話,他總會提到香港局勢及基本法研究動態(tài)。我們認為,“一國兩制”構想是理想的,其實踐有完善的空間,因此,堅持“一國兩制”方針政策,把握香港的戰(zhàn)略定位,思考“香港再出發(fā)”的治理思路,應成為基本法學者新的歷史任務。

李昌道先生既是法學大家,又是社會知名人士,曾經(jīng)擔任過諸多社會職務和領導職務,在中國改革開放的發(fā)展進程中,作出了卓有成效的貢獻。1991年,李昌道先生被任命為上海市高級人民法院副院長,“成為全國民主黨派人士擔任省級司法領導的第一人”。在2021年9月10日舉辦的“李昌道學術思想研討會”上,傳來李先生的越洋視頻錄像,精神抖擻,聲音洪亮,他說:“作為新中國培養(yǎng)的第一代法學大學生和研究生,我由衷的感謝黨和政府和我們的新時代,讓我親身參與、親眼見證了我國社會主義法治一路走來的不平凡歷程和偉大成就,法學教育碩果累累,法治實踐可圈可點,法治道路前程似錦!”

讓我們沒有想到的是,會后僅僅兩個月,突然傳來李昌道先生仙逝的噩耗,令人難以相信!

今天,緬懷李昌道先生“愛國愛社的一生”、“為國為民的一生”、“無私奉獻的一生”,追憶他曾經(jīng)走過的不平凡法律人生, 感恩與先生的相遇、相識和相知,他的高尚品格和奉獻精神永遠鼓舞著我們不斷前行。

(本文作者:徐靜琳,上海大學法學院教授,曾任上海市政府參事,上海市政協(xié)常委,九三學社中央委員、社上海市委常委。)

李昌道,著名法學家,第八屆、第九屆全國政協(xié)委員,第七屆上海市政協(xié)委員,九三學社中央法制委員會原顧問、九三學社上海市委原副主委,上海市高級人民法院原副院長、上海市人民政府參事室原主任,復旦大學法學院原院長,2021年11月20日因病醫(yī)治無效去世,享年90歲。