陳鶴琴

“國家到了危急存亡的時候,她的教育尤其是兒童教育,若不能積極的參加國家戰時的活動,這教育是無用的,是破產的,應該予以解散。”

1931年“九一八”事變之后,國內爆發抗日救國巨大浪潮,各行各業同仇敵愾,救亡圖存。在戰爭的陰霾下,教育家意識到,教育應該擔負圖存救亡、抗敵御侮的責任。通過弘揚祖國優秀文明、普及科學知識與大眾教育,凝聚人心,提高全民族素質,使教育成為拯救國難的號角與旗幟。陳鶴琴先生作為國內享有盛名的現代兒童教育家,積極響應陶行知發起“生活教育”、“國難教育”運動。在陳鶴琴看來,國家到了危急存亡的時候,教育,尤其是兒童教育,應該積極地參加國家戰時的活動。他提出,在全面的戰爭開戰時,學校教育與兒童教育的設施、方法應該進行改革,以適應戰時的需要。由此,這位被譽為“永遠微笑的教育家”陳鶴琴經歷了一段刻骨銘心的特殊歷程。

教育家的宏愿

1936年2月23日由教育家陶行知等人發起的國難教育社在上海成立,會上通過《國難教育社成立宣言》、《國難教育社簡章》、《國難教育社工作大綱》。陶行知指出:“所謂學生即是學習人生之道。現在人生之道是什么?即是中華民族生存之道。若是國家滅亡了,我們也就無法生存。所以現代學生唯一的責任是如何救國。學校的功課應該立刻更改,務與救亡工作相互關切。課余則努力宣傳,喚起大眾。”不久后,以主張“以兒童為中心”與“研究兒童心理”、“激發兒童天性”、“兒童自由活動”等主張享有盛名的陳鶴琴提出6項改革要點:改變平時課程,以戰事活動為全部課程活動中心;添置避難設備;改變平日課程;選擇適用教材;采用整個教學法;注意課外工作。他提出,應該著眼于國家的長遠和未來,要加強教育,要讓每個兒童都能上學,為國家民族培養人才。因為在他看來,拿槍和敵人正面對抗侵略是一種戰斗,讓兒童拿起筆,學習知識,增加對國家的認識,對外面世界的認知,為國家發展積蓄力量則是另一種戰斗。他組織兒童利用自己有限力量開展制造簡易防毒面具、收集廢舊金屬用于軍事應用原料、將自己零花錢用于儲蓄金,而且“每人每學期教不識字的民眾一人”,學做“小先生”。

隨著戰爭步步逼近,陳鶴琴的內心感到憂心忡忡。他深知,在無情戰火中,婦女與兒童將是最大的受害者。日本軍隊在東北、華北犯下的殘酷暴行,燒殺搶掠,滅絕人性,深深地刺痛所有中國人的心靈。1935年8月1日上海《新聞報》刊登陳鶴琴《對于兒童年實施后的宏愿》一文,他呼吁全社會關注兒童的生存處境,在戰爭到來時全力保護兒童的生命安全。他寫道:“希望全國兒童從今日起,不論貧富,不論智愚,一律享受相當教育,達到身心兩方面最充分的可能發展;希望全國的教師們,抱著鞠躬盡瘁,死而后已的精神去教導兒童,訓練兒童,使他們成為健全的公民;希望全國慈善家和一切成人們,對于凡百救濟事業,先從兒童做起,遇到危險,先救兒童。”

同時,陳鶴琴深知自己作為兒童教育家擔負更重要責任是通過教育喚起兒童與千千萬萬民眾覺醒、奮起。在他與許多同時代的教育家觀念中,中國國力孱弱的重要原因是國民素質低下與教育制度的死板、落后,而在國民素質中最缺乏的一是歷史,即對于自己民族、國家發展過程的了解、反思;二是現代科學知識與技術。1938、1939年由陳鶴琴、陳選善主編《中國歷史故事》與《小學自然故事》兩套叢書各40冊先后出版。編者的用意很顯然,前者使兒童加深對于自己國家、民族的了解,包括研究自己民族過去的經濟生活、文物制度、發展過程、失敗的因果,以激發民族意識,加強救國的信念;后者使兒童學習現代科學知識,培養現代科學精神。

在《中國歷史故事》中有故事講述2300多年前春秋時期,越王勾踐與吳王夫差激戰后失敗,忍受恥辱“臥薪嘗膽”,經過20年艱難生活,終于等來了時機,打敗吳王夫差,取得最后勝利。在故事結尾,編者寫了一段文字:“歷史的車輪是前進的,不是倒轉的。現在的情形和古來大不相同,但是我們知道了這個故事,對于我們目前的求得中華民族的獨立和四萬萬五千萬人民的解放,臥薪嘗膽的教訓,還是有很大意義哩!”

在這篇故事后面,作者附了《不要悲哀》歌詞:

不要悲哀,不要悲哀,

悲哀只顯露出懦夫的面目,

我們要用熱的鮮血,洗去歷史的恥辱!

竹一樣的虛心,筋一樣的韌性,

扭碎奴隸的鎖鏈,

打破強盜的陣營,

待創造一個偉大的中華,

再來歌頌勝利的光榮!

難童教育與報童學校

1937年7月7日上午,中華兒童教育社第七屆年會暨中國教育學會會員大會開幕式在位于北平西郊的清華大學禮堂舉行。當天會議內容報告一年前由中華兒童教育社發起“良師興國運動”實施情況。下午會議內容圍繞學前兒童教育問題展開。年會一結束,陳鶴琴帶領參會的部分南方代表乘火車繞道大同、太原、石家莊等地,輾轉回到上海。

一個月后,“八一三”事變,日軍向上海外圍地區發起進攻,數十萬難民從寶山、吳淞、浦東、江灣、閘北、閔行等“華界”地區涌入上海公共租界與法租界。據資料記載,當時在上海市區分布成百個大大小小難民收容所,社會各界開展了一場大規模難民救濟運動,發動募捐、義演、街頭宣傳;許多慈善組織和設在上海的國際機構、知名人士,以及在租界當局中工作的華籍高級雇員紛紛加入了這場運動。隨著大批難民涌入租界,人們意識到難民問題不能僅靠衣、食、住等物質條件的慈善救濟,應為難民中大量文盲與兒童提供適當的教育。因為“只有慈善的施舍,而沒有教育和工作,就可能產生乞丐。”(陳鶴琴語)

時任上海公共租界華人教育處處長的陳鶴琴目睹不計其數難民流離失所,其中許多兒童依靠賣報、撿拾垃圾、乞討維持生活,心情非常沉重。他帶著自己三個女兒到難民營慰問,難民營里有許多在戰爭中失去母親的嬰兒,有的奄奄一息,有的嗷嗷待哺。三個女兒忙前忙后,為這些不幸的嬰兒換藥、喂奶、換尿布、洗澡。同時,陳鶴琴在家里的客廳辦了一所難童識字的“課堂”,年幼的女兒站在小板凳上為難童上課。下課后,女兒將自己平日里攢下的零用錢買了小皮球送給小弟弟、小妹妹們。

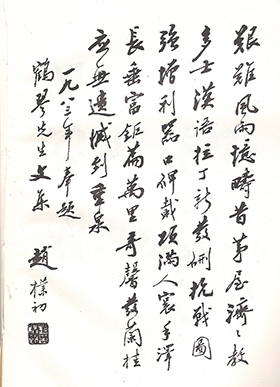

趙樸初先生題詞

當時,上海最大慈善組織“慈聯會”(全稱:上海市慈善團體聯合救災會)成立難民教育委員會,主要成員包括陳鶴琴、趙樸初、劉湛恩、陳選善、朱啟鑾(中共地下黨負責人)等,陳鶴琴受邀擔任委員會主任。委員會的工作內容包括兒童教育,成人教育,職業教育。他們一方面將難民中的兒童組織起來,不分年齡、性別,6歲至15歲不等,按程度分班;另一方面,想方設法安排教學場地,籌措課桌、椅、黑板等教學設施,兒童課本與文具用品一律免費提供;兒童上課時只好坐在地上或站著上課;學習科目包括讀寫、常識、算術、唱歌與游戲,每節課30分鐘,全天共上4節課。教師來源主要是失業教師與社會青年。教育委員會專門開辦師資訓練班,每周六下午集中授課,開設體育訓練、音樂、衛生、讀寫與算術等課程。陳鶴琴曾在一份報告中記述:

在較短的一段時間內,難民營中的教育條件有了很大的改進。目前有27,948名兒童在接受各類教育,雖然還是很不充分的,但兒童們很快活,守秩序,他們正被教育成為對國家有用的公民。

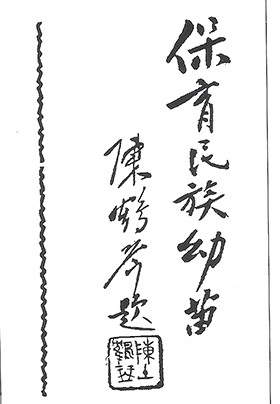

1938年,陳鶴琴發起成立“兒童保育會”,被推選為理事長;公開身份為婦女界知名人士的黃定慧(又名:黃慕蘭,中共地下黨黨員)擔任副理事長。同時,他還擔任上海國際救濟會教育組主任。他向全社會發出呼吁:“保育民族育苗!”兒童保育會成立后開展的一項重要工作是開設報童學校,目的是使各收容所中數以百、千計難童通過賣報自食其力。

早在抗戰全面爆發前,陶行知先生發起“工學團運動”,在上海成立“報童工學團”、“流浪兒工學團”,陶行知告訴報童們:賣報是他們的“工”;讀書識字是他們的“學”;組織起來不受人欺侮是他們的“團”。陳鶴琴與陶行知一同前往多個“工學團”所在弄堂、木屋、草棚中參觀、指導。他對陶行知先生倡導“小先生制”教學法欽佩不已,在自己主管的小學中推行“小先生制”。為使難童有學上,有書讀,陳鶴琴運用自己的威望與影響,向社會募捐,并向一些小學商借教室用來上課,先后開設10所報童學校,每校12班,還設有2班報販(成人)班。教師共有30余人,大多為從社會上招聘的失業教師或進步青年。當時,上海《申報》向報童學校捐款,報童穿著印有《申報》標志的草綠色馬夾,唱著《賣報歌》穿梭于大街小巷。據一位親歷者回憶:當時有一所難童小學設在上海昌平路一處收容所,僅為簡陋的蘆棚,擁擠、骯臟、雜亂,起初兒童們都出去撿拾破爛廢品賣錢或流浪、乞討,不肯來上學。陳鶴琴對一時無措的教師說:“難民所里有那么多孩子,我們一定要在那里辦好學校”。他親自出面向有關機構為兒童們爭取口糧,使他們可以安心讀書;同時,鼓勵、指導教師教學。

在陳鶴琴的努力下,難童學校終于開學,14個班級,600多名學生,朗朗讀書聲開始在收容所中回響。教師們身居蘆棚,夏天悶在蒸籠里,雨天在棚內撐著傘辦公,然而誰也沒有一句怨言。備好課,上好課,課后還到難民棲身的蘆棚中去“串門”,了解孩子們的生活和學習情況。陳鶴琴經常在繁忙的工作間隙擠出時間來參加校務會議,指導工作。

最后一課

1938年秋天,美國進步記者埃德加 斯諾秘密來到上海,他的新著《西行漫記》(又名《紅星照耀中國》)在上海等大城市書店銷售,一時間洛陽紙貴,人們爭相傳閱。在這本書中,許多人了解到在中國西北有一支軍隊在與日軍戰斗,這支軍隊是由共產黨領導的紅軍。陳鶴琴讀了這本書受到震撼,他在一次演講中將這支軍隊中的士兵稱為“好青年”與“孤島青年的典范”。此時,國民黨軍隊陸續撤退,被稱為“孤島”的英美租界(亦稱:公共租界)與法租界處于日軍包圍之中,隨時都有被攻占可能,時局十分緊張。然而,在租界中,許多年輕人投身于愛國救亡宣傳與難民救濟運動中,還有一些青年卻沉溺于舞廳、跑馬場、電影院等娛樂場所或“梭哈”(一種賭博性質的撲克游戲)、麻將、開房間等奢靡生活。有一些在洋行工作的中國雇員對募捐活動十分吝嗇,卻對洋人極盡獻媚逢迎之事。陳鶴琴向青年們發出號召:

做一座燈塔。做一個現代青年,不但自己要學好做好,不受惡環境的誘惑,并且要有堅定的意志,正確的中心思想,自助又助人。否則連自己的腳跟都站不穩,哪里談得到“勸人行善”呢?一般人都以為社會萬惡,使一般有志的青年人陷入墮落的污泥中。我們不怕社會的萬惡,我們也不可“獨善其身”。我們要找同志,我們要組織讀書會一類的團體。我們要用團體的力量來造成好的勢力,推動社會,消除社會的惡勢力。我們每個人要有座一座燈塔的信心,發放光明,照見自己的前途,同時又照耀他人,照耀社會,造成光明的世界。

陳鶴琴題詞手跡

翌年,上海的局勢更加緊張,敵偽勢力跟蹤、威脅、暗殺進步人士案件屢有發生,此時的陳鶴琴不得不蓄起胡須,出外活動時經常化裝成一位老者,以防不測。人們開始搶購、儲存生活用品、兌換黃金,準備撤離、疏散。使教育家們憂心如焚卻是如何在日軍占領后實行“奴化政策”與“大東亞共榮圈”,像在“滿洲國”一樣,強迫推行日文,從文化、文字方面削弱、摧毀我們民族的信念、意志。11月間,陳鶴琴與陳望道(1891-1977,著名翻譯家、教育家)一道以“中國語文教育學會”名義舉辦“中國語文展覽會”,會場設在上海南京路大新百貨公司(現上海第一百貨公司)五層,展期10日,展品包括漢字教學改革成果和拉丁化新文字及其讀寫、電訊演示,上海各大中小學組織學生參觀。他們的目的很明確,教育人民不要忘記自己祖國的語文。

不久后,陳鶴琴從不同渠道獲悉,自己被列入敵偽特務暗殺名單,他決定離開上海去寧波暫避。臨行前,他放心不下自己一手建立保育院的教師與孩子們,他親自來到保育院向有關人員托付后續工作。他神色凝重,略帶一些疲憊,仍溫和、緩慢地說道:“我要離開上海了”。接下來,他將自己所做各項院務事宜逐一安排停當,然后轉身離開。在外灘,他與前來送行的助手佯裝散步,他說:“現在日寇雖然猖狂,但最后必將滅亡。你要把我設計機械設備保存好,待抗戰勝利后,我們要繼續幼教玩具生產”。數日后的一個傍晚,一群不明身份的歹徒闖入陳鶴琴寓所進行查抄,一無所獲,悻悻離開。據推測,這伙歹徒來自極斯菲爾路(現稱萬航渡路)76號汪偽特務機關。陳鶴琴得知這一消息,取消了返回上海計劃,繼續留在寧波。

數十年后,有一位名叫楊懷的親歷者記錄了當年情形:

1940年1月的一個風雪交加的下午,由于所帶路費很少,我只好到青年會旅館去請求免費住一夜。服務員安排我住在走廊里,在爐邊烤火。坐到9點鐘左右,有人叫我到一間房間去會見一位50歲左右的老先生。這位老先生詳細詢問我來寧波的經過,然后拿出10塊錢交給我做路費。我含著眼淚接過這張寶貴的鈔票,同時請他告訴我姓名。他翻出了一本書,指了指封面上作者的名字,上面寫著陳鶴琴三個字。我才知道,我有幸遇見了一位知名的教育家。

一個月后,陳鶴琴前往大后方江西,創辦幼稚師范學校,實現自己向往已久的愿望。(作者:柯小衛 中國作協會員、北京市陳鶴琴教育思想研究會常務理事、中國陶行知研究會常務理事)

陳鶴琴(1892-1982),浙江上虞人,著名教育家、兒童心理學家,中國現代兒童教育奠基人、開拓者。新中國成立后,歷任第一至第五屆全國政協委員、江蘇省政協副主席、江蘇省人大常委會副主任、九三學社中央常委等職。1952年被任命為南京師范學院(現南京師范大學前身)院長。1979年被推舉為中國教育學會名譽會長。著有:《陳鶴琴全集》(共6卷)(載于《中國政協》2016年08期)