作者按:2019年11月,全國政協為充分展示人民政協成立70年來提案發揮的獨特作用和產生的重要影響,決定表彰全國政協成立70年來有影響力重要提案。九三學社云南省委原專職副主委趙叢禮,在1986年3月全國政協六屆四次全會上提出的《關于加強生態環境監測的提案》獲得表彰。此文成文于2020年4月,2020年9月被收入《100件有影響力重要提案的故事》,由中國文史出版社出版。

黨的十八大明確提出大力推進生態文明建設,以習近平同志為核心的黨中央把生態文明建設作為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局的重要內容,生態文明理念深入人心,生態文明頂層設計和制度體系建設加快推進,污染治理強力推進,綠色發展成效明顯,生態環境質量持續改善,一幅美麗中國新畫卷正徐徐展開。

回顧我國生態環境保護理論和實踐發展的歷史,不能不提到一份字數僅有一千余字的提案。

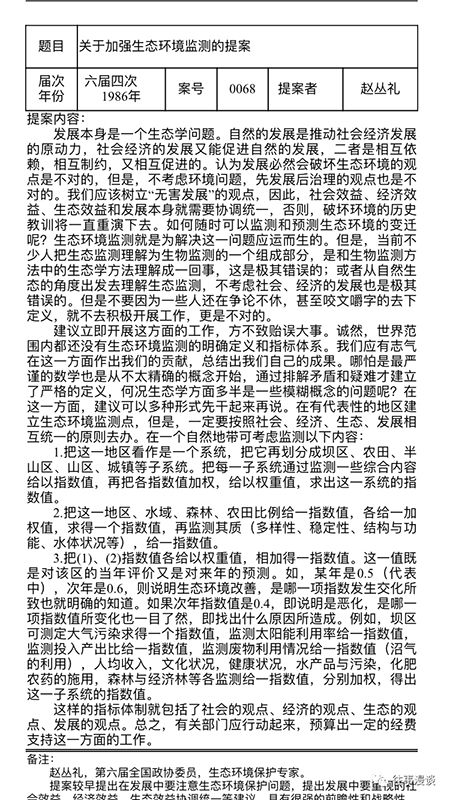

那是1986年3月,在全國政協六屆四次全會上,九三學社界別全國政協委員趙叢禮提交了一份名為《關于加強生態環境監測的提案》。提案提出發展是一個生態學問題,在發展中要注意生態環境保護問題,提出發展中要重視社會效益、生態效益協調統一、在世界范圍內都還沒有生態環境監測明確定義和指標體系的情況下率先在環境監測方面作出我們的貢獻等建議,具有很強的前瞻性和戰略性,為推動國家重視生態保護,制定有關政策,建立環境監測體制發揮了重要作用。當時的城鄉建設環境保護部在復文中表示,在“七五”計劃期間,將在全國逐步設立若干環境監測站,進一步完善適合我國國情的生態監測方法、指標、評價體系等。2019年國慶前夕,該提案被全國政協表彰為“100件有影響力的重要提案”。

提案人趙叢禮,男,漢族,1931年12月生,研究生學歷,九三學社社員,1952年畢業于云南大學森林系。歷任昆明農林學院講師,云南農業大學講師,云南林學院講師,1980年起任云南林學院(1983年改稱西南林學院,現西南林業大學)林業系副主任、副教授,1984年任九三學社云南省委專職副主委。擔任過第六屆全國政協委員,九三學社第八、九屆中央委員,中國環境科學學會第二屆理事,云南省環境科學學會副理事長等社會職務。長期從事植物保護、森林保護及生態方面的教學和研究工作。

趙叢禮全國政協委員委員證

通過回顧趙叢禮先生工作經歷和加入九三學社之后參政議政建言獻策的歷程,我們不難發現,趙叢禮先生是一位生態學的追夢人,一以貫之的努力和堅持,是這篇提案背后最動人的故事。

黨的十一屆三中全會以后,我國的環境監測工作開始起步。1978年中共中央批轉的《環境保護工作匯報要點》對“加強環境監測工作”提出了一系列重要措施,要求“國務院環境保護部門設立全國環境監測總站,并加強同衛生、水利、農林、水產、氣象、地質、海洋、交通、商業、工業等部門的協作,合理分工,密切配合,組成全國的環境監測網絡”;1979年《環境保護法(試行)》將“統一組織環境監測,調查和掌握全國環境狀況和發展趨勢,提出改善措施”作為國務院設立的環境保護機構的一項主要職責;1983年7月城鄉建設環境保護部頒發《全國環境監測管理條例》,對環境監測的任務、機構的職責與職能、監測站的管理、環境監測網、報告制度等作了明確規定……,正是在這樣的大背景下,趙叢禮先生從他的專業出發,開始關注生態環境保護問題,提出了一系列富有見解的意見和建議。

上世紀80年代初,由于工作性質的需要,趙叢禮參與了在多個省份和云南省內生態和環境治理方面的調查研究。在調研過程中,他發現很多發展生產與環境之間的矛盾,如人多地少、資源短缺,大面積森林被墾植開發用于耕作,致使許多森林和植被遭到破壞等導致整體生態環境進一步惡化,農業生產和生態之間的問題日趨突出。針對這一突出的矛盾,趙叢禮先生根據調查研究結果和專業知識,開展了持續的研究工作,通過多年的深入調查和研究,積累了大量與生態環境方面相關的素材和事例,對有關森林保護及環境治理方面有了一些學術上的成果。

1988年中央統戰部李定走訪九三學社云南省委機關與趙叢禮(右)交流

1980年11月趙叢禮加入九三學社,成為九三學社昆明分社(九三學社云南省委前身)恢復活動以后首批入社的人員之一。當時九三學社昆明分社有一大批從事環境科學教學和研究的社員,如曲仲湘、王煥校、鄧德仁、曾廣權等,趙叢禮與他們成為摯友和同事,在改革開放之初,全國上下以經濟建設為中心的年代,較早地開啟了環境保護的思考和研究。在此期間,趙叢禮組織和參與了九三學社昆明分社及后來的九三學社云南省委關于生態農業發展、滇池保護、西雙版納熱帶雨林保護、大西南巖溶地區脫貧與經濟振興調研等科學研究和建言獻策活動。

1980年趙叢禮、曲仲湘撰寫和發表了一些有關生態農業的論文。1985年曲仲湘、趙叢禮、程紹迥三位委員聯合向全國政協六屆三次全會提出《在全國推行生態農業的建議》的提案,受到黨中央書記處的重視,召集專門會議組織落實,會議決定在北京、上海、蘇北等地進行試點示范。經過多年的實踐,生態農業已逐漸成為社會的共識。1993年,生態農業建設被中央確定為確定為“環境與發展”的十大對策之一。

此外,趙叢禮還參與了《云南珍稀瀕危物種及自然保護區預測研究》,還提出對玉溪地區“三湖”的利用保護建議、昆明煤氣廠污水資源化的建議等,都得到了黨委政府的重視和采納,為經濟社會的發展作出了貢獻。

1991年趙叢禮(左二)參加大西南巖溶地區脫貧開發調研

1984年12月,趙叢禮和曲仲湘向中國環境科學學會年會提交論文《環境保護問題及關于建立環境學的探討》,系統論述了環境保護問題的重大意義,提出了環境學的科學概念、科學根源、方法論、2000年后的遠景設想、對人類生命價值的作用等,是國內較早探討環境保護問題的論文,得到了學術界的普遍關注。該論文經進一步修改后于1985年7月公開發表在《環境科學叢刊》第七期。正是在這些工作的基礎上,1986年3月,趙叢禮先生以通俗易懂、簡明扼要的語言向全國政協六屆四次全會提交了這篇名為《關于加強生態環境監測的提案》。

該提案提交以后,我國的環境保護主管部門相繼成立了環境監測處和各級環境監測站(中心),一些高校相繼開設了環境監測專業。根據生態環境保護部2019年5月29日發布的《2018年中國生態環境狀況公報》,截至2018年底,全國生態環境監測網絡已包括338個地級及以上城市,覆蓋全國31個省份2583個縣域。以上數據充分表明,從1986年趙叢禮先生提交提案到現在的30多年,生態環境監測工作已成為我國生態環境保護事業的重要組成部分。今天,生態文明理念深入人心,生態文明建設成為“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局的重要內容,生態文明建設卓有成效,這些成績的取得,與趙叢禮先生等九三學社前輩的努力密不可分,我們相信,在中共中央的領導下,美麗中國的愿景會早日實現,這是對趙叢禮先生等的最好紀念,也是他們所期盼的。

關于加強生態環境監測的提案原文

(“往事漫談”微信公眾號 作者:柳宗培)