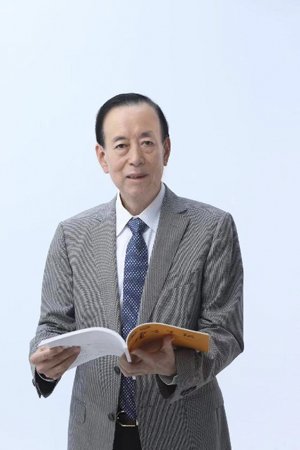

人物檔案:郝躍,國際著名微電子學家,中國科學院院士,西安電子科技大學教授。1958年3月生,1982年畢業于西北電訊工程學院(現西安電子科技大學),現任全國政協委員、九三學社中央常委、中國電子學會副理事長。曾任第九、十、十三屆全國政協委員和第十一屆全國人大代表,九三學社陜西省第十三屆委員會主委。數十年從事新型第三代(寬禁帶)半導體材料和器件、微納米半導體器件與高可靠集成電路芯片等方面的科學研究和人才培養,引領我國第三代半導體科技進入世界領先行列。獲2009年國家技術發明二等獎、2015年國家科技進步二等獎、2019年陜西省最高科學技術獎、2018年國家教學成果一等獎、2010年何梁何利科學技術獎。2021年獲中宣部、教育部聯合授予的“全國教書育人楷模”稱號,其科研教學團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”。

科技報國,奮戰半導體科技前沿

1977年,神州大地迎來了科學的春天。恢復高考后,郝躍取得了非常不錯的成績,填報志愿時他毅然選擇了西北電訊工程學院(現西安電子科技大學)。當時,有人好奇他的選擇,他一笑,給出樸實的回答:“我心中充滿了對革命年代的向往。延安是革命圣地,西安離延安不遠,再看看這個學校的介紹,前身還是所軍校,專業又是我喜歡的半導體……”。

憑著這樣質樸的想法,從求學到畢業留校,他扎根大西北、深耕半導體。

“只要能發揮專業特長,無論戈壁大漠還是深山峻嶺,在廣袤的祖國大地上,哪里需要就扎根在哪里,做一顆祖國的螺絲釘!”愛國奉獻的情懷,一直深植于郝躍的思想深處。

這一“耕”,就是四十多個春秋。

近年來,發達國家對我國開展的“芯片”封鎖,讓全社會開始關注和了解芯片背后的半導體科技。當前,所有的集成電路芯片都是在半導體材料上制作而成的。手機、電腦、家用電器、電動汽車等這些與生活密切相關的科技產品,離不開芯片,也就是離不開半導體科技;衛星、導彈、雷達、通信、電子對抗等現代國防裝備,同樣離不開高端電子器件,因此也離不開半導體科技。

我國第一代、第二代半導體研究一直是跟在西方后面艱難前行——這對于國家安全和國民經濟發展來說是一個很大的隱患。

西安電子科技大學的特色,就是長期服務于國家重大戰略需求。因為要想從根本上擺脫受制于人的困境,走出自己的新路才是最為安全可靠的選擇。

放眼長遠,瞄準未來,郝躍在上世紀90年代就高瞻遠矚地選擇了當時幾乎無人問津的新型半導體,即后來被稱為“第三代半導體”的寬禁帶半導體材料與器件開展科學研究。在郝躍的帶領下,西電的寬禁帶半導體科研團隊,開始了新領域科學研究的拓荒之旅。

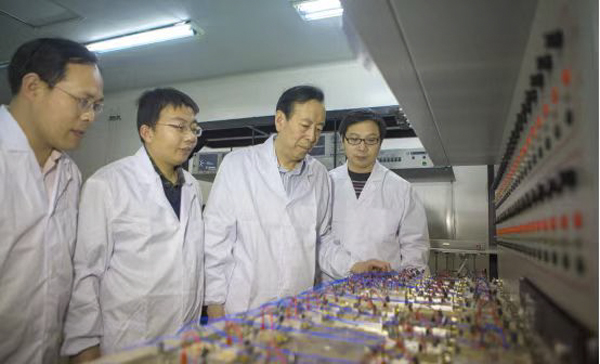

條件簡陋,缺乏資金,就只能自己動手,創造條件。郝躍帶領團隊發揚南泥灣精神,有人拿起電鉆給外墻打眼,鉆出管道敷設線纜;有人手持電烙鐵,焊接電子線路板,反復調試設備電氣控制。老舊的大樓里沒有電梯,幾十公斤的氣體鋼瓶,一組實驗要換10來個,師生們都是肩扛手抬,從樓梯人力搬運上樓——這是他們多年的工作常態。

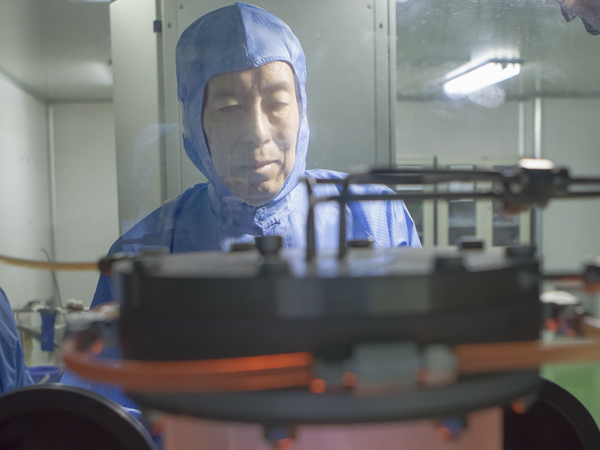

靠著“一分錢掰成兩瓣用”的勤勞節儉,他們建設起了超凈工藝實驗室,并在2001年自主研制成功第一臺脈沖反應氮化物氣相外延生長的關鍵設備PMOCVD(脈沖金屬氧化物化學氣相淀積設備)。在經過兩年多的反復調試改進之后,PMOCVD設備通過定型驗收。這臺設備可以在晶圓襯底上“生長”出氮化物新型半導體單晶材料,是當時最為重要的材料制備科研設施。國資驗收編號2003XXX——這串簡短的數字背后,是一顆顆赤誠的報國之心和經年累月的拼搏奮斗。

自主研發設備的優勢是,設備的大量控制參數及其設定范圍,都由氣路管路、電控系統和自主研發的程序所設定,這可以為科學探索帶來更大的狀態空間。

從這臺設備成功驗收開始,郝躍帶領團隊開啟了“自主材料生長-表征分析-改進生長方法”的迭代改進循環。

通過優化的高質量氮化鎵單晶外延片,研制得到用于微波領域的氮化鎵HEMT(高電子遷移率晶體管),氮化鎵HEMT器件再裝入特定的微波電路,再進入裝備和系統的應用測試。

就這樣,經過近三十年的艱辛探索,郝躍帶領團隊打通了“設備-材料-器件-電路應用”的技術體系,成為我國氮化物寬禁帶半導體的早期開拓者。

以“板凳要坐十年冷”的精神,經過長期的科研攻關和技術迭代,通過科研合作和人才培養,郝躍推動了我國寬禁帶(第三代)半導體從核心設備、材料到器件的重大創新,引領我國氮化物第三代半導體電子器件步入國際領先行列。

以氮化鎵為代表的寬禁帶半導體本身具有禁帶寬度大、抗輻射、耐高溫、耐高壓、高功率等物理特征,在微波毫米波高功率、高效率固體電子器件,以及紫外光電器件等方面具有不可替代的獨特優勢。目前,氮化鎵技術已在我國先進雷達、衛星通訊、紫外LED、5G通信、手機快充電源等領域得到了廣泛應用。

近些年,郝躍又帶領團隊開展了更為前沿的探索——以氧化鎵、金剛石為代表的“超寬禁帶半導體”。也正是因為未雨綢繆,超前部署,才使得氧化鎵和金剛石技術在2022年8月被美國實施技術封鎖的局面下,憑借在實際層面上取得的一些科研探索和技術儲備,實現了我國較高起點的科技自立自強。

在郝躍的推動下,2019年,西電獲批建設第三代半導體領域唯一的國家工程研究中心;2021年,西電獲批建設國家集成電路產教融合創新平臺,致力打造集成電路人才培養、科技引領、服務產業發展的典型示范基地。

科技創新,自立自強。2021年3月8日,在全國政協十三屆四次全會上,郝躍代表九三學社中央作了題為“努力實現更多‘從0到1’的突破”的大會發言。

扎根西北,做祖國的一顆“螺絲釘”

郝躍本科畢業后即留校任教,四十年來,他對于教育事業的熱愛從未減退。在課程體系、教材建設、育人模式以及教學團隊培育與創新人才培養等方面,郝躍的探索從未停步。

他帶領團隊建設近30門微電子專業主干課程,編寫教材20余部,年覆蓋學生近千人。《集成電路設計叢書》和《寬禁帶半導體前沿叢書》入選國家重點出版物出版規劃項目,主編的《微電子概論》入選國家“十一五”規劃教材,榮獲全國優秀教材二等獎。指導學生參加中國“互聯網+”大學生創新創業大賽、全國大學生電子設計競賽等,累計獲國家級和省級比賽獎50余項。

他引導團隊持續強化黨建引領,形成“紅色朝陽班”育人品牌,建設“師德師風好、師生關系好、培養模式好,有先進文化、有出色管理、有突出業績”的“三好三有”導學團隊。總結凝練科研人員攻關突破的生動案例,形成集成電路課程思政素材庫,建有3門課程思政示范課。

他始終抱著做“一顆螺絲釘”的信念,帶領著團隊在教學上不斷探索、不斷創新,既做知識的傳授者,又做思想的引領者。2021年郝躍及其團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”,這是國家對于郝躍及其團隊在教書育人業績的鼓勵褒獎。

在郝躍勵學篤行、孜孜不倦的培育和影響下,一批又一批西電學子將個人成長與國家事業發展緊密融合,很多都已成為行業翹楚和相關領域的領軍人物。郝躍培養出博士后24名,博士60余名,碩士80余名,指導培育中青年學術骨干入選各類國家人才工程和計劃入選者近10人,其中包括十九大代表、全國三八紅旗手、工信部電子五所總工程師恩云飛,國家級人才張進成、馬曉華、鄭雪峰、韓根全、王小飛等,他指導的團隊成員中多人獲得國家級、省部級科技獎勵和人才稱號。

四十年來,郝躍身體力行,深耕講壇、潛心育人。他認為,不管是人才培養還是科學研究,想要在微電子材料和器件領域有一番作為,就需要發揚“螺絲釘”無私奉獻的精神。面對集成電路“鎖喉之痛”,他提出,要改變現實,不能憑一己之力,必須要打造一支熱愛教育事業的教師隊伍。由他創立的“理論課程-實踐能力-創新素質”三位一體微電子復合型創新人才培養模式,為我國關鍵技術領域突破培養了大批拔尖創新人才,并于2018年獲得國家教學成果一等獎。

一枝獨秀不是春,百花齊放春滿園。郝躍堅信:“只有持續拓展和擴大集成電路人才培養版圖,才能緩解中國高端芯片被‘卡脖子’的窘境。”想國家之所想、急國家之所急、應國家之所需,通過資源配置、產教融合、協同育人的手段激發人才培養的全鏈條活力,是他始終在探索的方向。

2021年中宣部、教育部公布了“全國教書育人楷模”獲得者名單,郝躍光榮入選。

履職盡責,攜手聚力服務區域發展

政治信仰堅定,履職盡責,建言獻策,郝躍多年來以各種方式參與國家社會治理建設。

在擔任九三學社陜西省委主委期間,郝躍積極發揮引領作用,團結帶領社陜西省委,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹中共十九大和中共十九屆歷次會議精神,認真落實社中央、中共陜西省委的各項工作部署,大力弘揚九三學社愛國民主科學的優良傳統,不斷加強自身建設,認真履行參政和社會服務職能,為推動陜西經濟社會發展做出了積極貢獻。

脫貧攻堅,是中華民族和人類社會發展史上的偉大壯舉。2016年,中共中央委托九三學社中央對口陜西省開展脫貧攻堅民主監督工作。這是時代賦予的歷史重任,責任重大,使命光榮。

郝躍帶領九三學社陜西省委,在配合九三學社中央對口陜西省開展脫貧攻堅民主監督的同時,對口深度貧困縣嵐皋縣開展脫貧攻堅民主監督。組織開展調研活動8次,安排走訪全縣12個鄉鎮39個行政村,訪談農戶700余戶和干部群眾600余人次,召開各類會議50余場,開展扶貧活動5場次,培訓專業人員1000余人次。在發動省內社員組織踴躍參與,將自身特色優勢與民主黨派職能職責緊密結合的同時,圍繞脫貧攻堅工作在縣市鄉鎮層面出謀劃策,獻計出力,形成調研報告5篇,提出意見建議43條,充分發揮參政黨作用,成為脫貧攻堅戰的親歷者和建設者,受到了九三學社中央的表彰。

作為科研工作者,郝躍一直保持著赤誠的初心,開拓進取,勇攀寬禁帶半導體科技高峰。作為人民教師,他堅持立德樹人,為國育才,培養了大批行業優秀人才。作為九三學社社員,他履職盡責,建言獻策,多年來以各種方式積極服務社會治理和區域發展。愛國奉獻,立德樹人,科教興國,躬行不輟,他始終都在踐行自己的誓言:做祖國的一顆“螺絲釘”。(李靜)